久しぶりに科学博物館付属自然教育園に行って参りました。

数年前は年パスを購入し、通っておりとても好きな場所です。

この時期だからこそ楽しめるポイントをお伝えできればと思います。

また、近くの美術館の紹介もしておりますので、白金付近での美しいものを堪能するコースとして参考にしていただければ幸いです。

常緑に映える赤を探そう

葉を落とし、枝だけになった落葉樹と常緑の濃ゆい緑に映える赤。

クリスマスをイメージさせるかもしれませんが、植物観察を始めて、この色合いはおめでたいイメージを想起させてくれるようになりました。お正月の門松などで目にするからかもしれませんね。

千両、アオキ、ヤブツバキ

茶色に青空が映える

水生植物園の小径。春・夏とは全く違う風景です。

おそらくマユミの実の跡。コウホネ。

アカシデ。残った実が赤っぽく見えるような。

アブラチャン。ヤマコウバシはまだまだ葉を落としません。

この時期のサネカズラは分かりやすいですね。

春を告げる草花

セツブンソウ、ユキワリイチゲ(?)、フキノトウにフクジュソウ

冷たい空気の中に花や芽を出す可憐で健気で力強い植物たち。元気を貰えると思います。

フクジュソウはこれから見ごろを迎えそうですね。

探してみてほしい樹木 2選

ムクロジ

ムクロジの山吹茶色のような朽葉色のような実が枝に付いているのが見えます。

葉が落ちた跡のこの時期だけですね。

ハンノキ

実と花が同時に見られます。芋虫みたいなものが花です。ハンノキで花粉症になる方もいるのでご注意ください。黄色の花粉です。

実はヤシャブ類に似ています。

松岡美術館

自然教育園のすぐ裏にある(徒歩5~7分ほど)松岡美術館にも足を運びました。

東京は立派な個人の美術館があり、その方の好みで集められた品々はどこか統一感がありそれを感じるのがとても好きです。

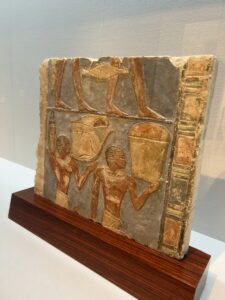

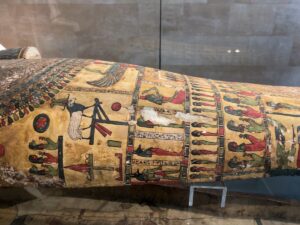

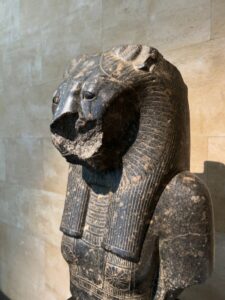

古代オリエント美術はあまり関心がなかったのですが、紀元前に文化があったとされるオリエント美術の完成度の高さに驚きます。

日本でいうと、縄文・弥生・古墳時代のものもおおらかで美しいものはありますが、まだ洗練される余地があるとも感じられます。飛鳥・奈良時代に入ると海外との交流も盛んになり、ぐっと洗練されたのを勝手に感じていました。そのレベルの物が、紀元前にあったのかと、驚かされました。個人的な見解ですが。

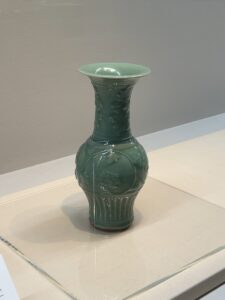

中国陶磁器のうわぐすりの展示では、もう、この緑と青に感服です。ずっと見てられます。

台湾で初めて景徳鎮を見たときの感動に似ています。

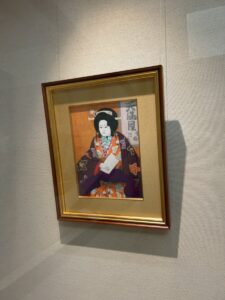

伝統芸能の世界では、能・歌舞伎・文楽の作品が見られました。

ずっと見てられますね。

何故か、鬼?の面が落ちた右の絵に惹かれました。結構な大きさなのですが、これを部屋に飾ってその前で女子会をしたいなと考えました。

最後に

帰りは目黒駅まで歩き、久しぶりに玉川屋さんでお菓子を購入しました。

「まり」だそうです。

濃茶は宇治のかんばやしさんのものです。

人間が作り出した美と自然の美、そして美味を堪能できた1日でした。

コメント