2025年1月25日~3月16日(日)まで行われている旧嵯峨御所 大覚寺の特別展に行って参りました。場所は上野の東京国立博物館の平成館です。

休日の昼頃に伺いましたが、特に並ぶ必要もなくすんなりと入れました。別で行われているキティちゃんの展示の方は長蛇の列でした。

大覚寺とは

約1200年前頃、都が平安京に移って間もないころ、嵯峨天皇の離宮として建てられた嵯峨院が大覚寺と始まりです。空海のよき理解者であった嵯峨天皇は、旱魃や疫病の大流行に際し、空海の勧めに従い般若心境を書写し、五大明王を侵攻し始めました。876年には皇女の正子内親王の願いにより寺院に改められ、大覚寺が開創されます。その後、鎌倉時代後期にこの地で院政が敷かれたころから大覚寺統(後の南朝)と呼ばれる皇統が興り、南北朝時代には一時衰退しましたが、その後現在の境内が整えられました。

襖絵と植物

植物が描かれていない襖絵がないほど、全ての襖絵に植物が描かれています。

マツ

その中でも常緑の松は多いように感じました。

松に山鳥

あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を 一人かも寝む

単純に浮かんだ歌です笑 本当に長いね、尾っぽ。

松鷹図、松鶴図

ボタン

今回の見どころともいえる牡丹図。

様々な牡丹が咲き誇っておりました。引きで見るとさらに美しいです。

実際に目で見た方が自然は美しさを体感しますが、芸術とはそれと同等の何か人工物をつくることなのかもしれません。自然界ではありえない構図や咲き方だとしてもそれを受け入れてしまう何かがあるように感じます。(ただ、私が鈍いだけ?笑)

上野 牡丹園に行くのも一興

去年の1月に上野の牡丹園に行きました。見比べてもいいかもしれませんね。

ウメ

紅白梅図では、金をバックに梅が美しく咲いています。紅白と題されてますが、赤が多いです。

私が気になったのは、この水草。黄色の花が咲いているので、アサザのような気もしますが、時期が少し違うような気もします。こういった、密やかに?描かれている草花を観察するのも楽しいです。

ヤナギ

柳に燕図と柳桜図があり、どちらも柳ですが、雰囲気が違いまた良いですね。

柳は曲線の動きがより軽やかに出て好きです。

最近、柳の帯が欲しくなっているので、目に留まりました。

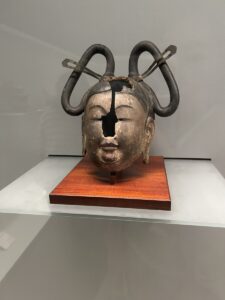

法隆寺宝物館の伎楽の面

伎楽面ですが、右がクスノキで左がキリでできているそうです。

クスノキでできている面が多く、勉強になりました。

最後に

国立博物館平成館⇒精養軒でランチ⇒法隆寺館⇒本館一部で1日が終わりました。

本当は庭も見たかったのですが、時間がなく諦めました。

前回は国宝展の際に伺いましたが、定期的に行きたいですね。今度は常設展とお庭を目的に来てもいいかもしれません。それでも半日はつぶれそうです。

コメント