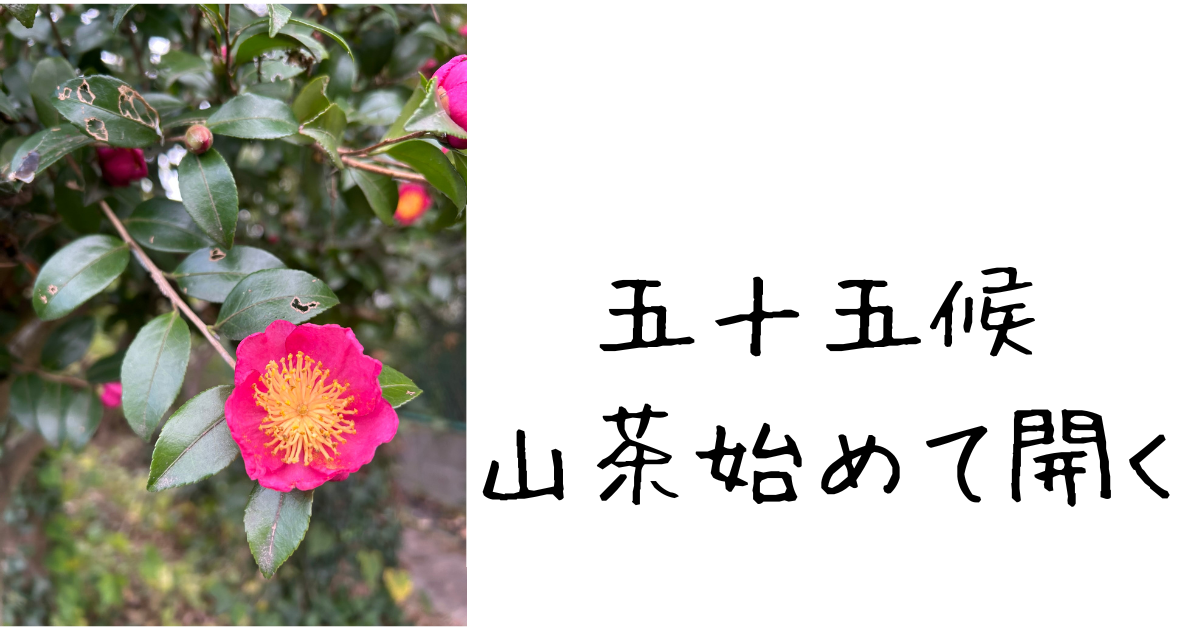

五十五候 山茶始開(つばきはじめてひらく)

暦が「立冬」を迎えるころ、七十二候では「山茶始開(つばきはじめてひらく)」と記されます。“山茶花(さんちゃか)”=サザンカの古名がもとになったこの候は、冬の訪れを告げる静かな合図のようです。

冷たい風の中で、一輪だけ咲く花。華やかではないのに、なぜか記憶に残る。

サザンカは、同じツバキ科のツバキ(椿)とよく似ていますが、花びらが一枚ずつ散るのが特徴です。ツバキは花ごと落ちる。その違いだけでも、ふたつの花の性格が感じられます。

サザンカとツバキ ― 冬をつなぐ花

秋の終わり、まだ紅葉が残る頃に咲き始めるのがサザンカ。霜に濡れながらも、淡い紅や白の花を長く咲かせます。香りがほのかで、庭や垣根に咲くと、どこか懐かしい気配をまといます。

2025年11月11日に関東で見つけたサザンカです。

やがて年が明けるころになると、ツバキが主役に移ります。光沢のある葉のあいだから、凛とした花が顔をのぞかせる。ツバキは「冬の静けさの象徴」とも呼ばれ、古くから茶の湯や能の世界でも愛されてきました。

ツバキはこちらの記事で多様な種類をご覧いただけます。

文学にみるサザンカとツバキ

古今和歌集や源氏物語では、ツバキは「春待つ花」として詠まれています。一方、サザンカの名が登場するのは江戸以降。

暮らしの中の冬の花

サザンカやツバキは、古くから日本の庭に欠かせない木でした。花の少ない季節に彩りを添え、同時に茶花(ちゃばな)としても重宝されてきました。茶室では「花は野にあるように」と言われますが、冬の花こそ、その言葉がいちばん似合うのかもしれません。

寒さを包み込むように咲く花を見つめると、心の芯まで温かくなる。

霜に濡れるサザンカ、雪の中で凛と立つツバキ。冬の庭は、静かな生命の輝きに満ちています。

おわりに ― 冬の入口で

「山茶始開」は、自然がほんの少しだけ足を止める瞬間。葉を落とした木々の間で、ひっそりと咲くサザンカやツバキを見つけると、季節の境目を確かに感じます。

花が少なくなる冬こそ、ひとつの花に心を寄せる季節。冷たい空気の中で、サザンカの淡い香りを見つけてみませんか。

<参考>

コメント