中秋の名月は過ぎてしまいましたが、澄んだ秋の空に輝くお月様を見、時代をさかのぼってみませんか。日本ではお月見が大変に楽しまれていたことが、東博のコレクションにて実感できます。

館内ではちょうど「お月見」や「秋の茶の湯」にまつわる展示が並び、茶碗や茶入れ、屏風、蒔絵の箱、軸、着物などに、それぞれの時代の「月や秋草の表現」が静かに息づいていました。

🍶 茶の湯のなかの月 ― 茶碗と茶入れ

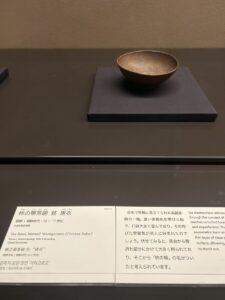

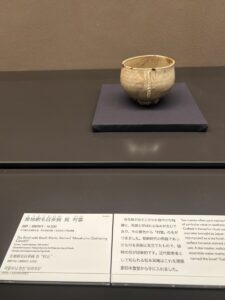

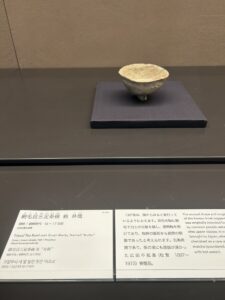

秋の茶席では、月を映すような器が選ばれます。

黒釉の茶碗には金の景色が揺れ、

萩焼の淡い肌には夜露を思わせる光沢。

茶入れには“名月”や“雲鶴”の銘が付けられ、

手の中で秋の空を感じる小宇宙のようです。

茶道の世界では、「月」は客人と亭主を結ぶ“無言の挨拶”でもあります。

🌾 屏風・蒔絵・軸 ― 光と影の絵画

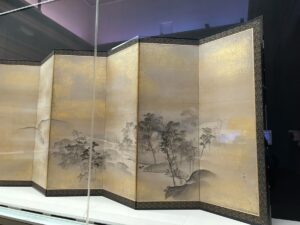

展示室に入ると、金箔の屏風が月光のように輝いていました。

月が松に隠れて、この完全に見えない美も好みです。

蒔絵の箱には、キクにススキに秋草満載の蒔絵。

これを使っている自分を想像すると、部屋を片付けなければなと思います。この蒔絵の箱を9月初めに取り出し、私は何を入れるのでしょうか。文庫らしいので手紙でしょうか。

そして掛け軸の絵。左が夏で右が秋とのこと。

秋はフヨウとブドウが描かれていますね。左隅にはカマキリが獲物を捕らえたところでしょうか。自然界の厳しさをそのまま写し取ったような絵で気に入りました。

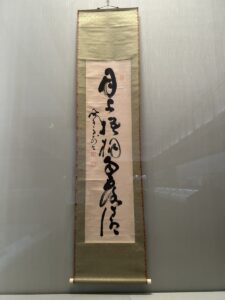

掛け軸の墨の一筆――余白が、まるで雲間に浮かぶ月のよう。

「月」の文字を見ただけで実際の秋の月を想起させる、VRも驚く書の力に魅せられました。

日本の美術は、「見えない月」を描くことでも、

その存在を感じさせてくれます。

👘 着物に宿る秋 ― 金と紅の文様

秋の装束には、紅葉や萩、雁などの文様が現れます。

金糸で織られた波文や、月夜に照らされた花模様。

🌳 博物館前の植物観察 ― ユリノキとハギ

展示を見終えて外に出ると、秋の風が吹いていました。ユリノキの葉はまだ青く、先端が少しだけ黄に染まり始めています。

足元には、ハギの花が淡く咲いていました。

枝垂れるように咲くその姿は、屏風絵の中の一節が現実に出てきたよう。美術館の外にも、季節を描く「生きた屏風」がありました。分かりにくいですが、左右にピンクと白のハギが。

法隆寺国宝館への道に生えていたカイノキ。

ここに植えてあるのが、ぴったりな木ですね。(カイノキについて)

🌕 結び ― 月と美と植物が出会う場所

東京国立博物館は、単なる展示の場ではなく、季節と文化が交差する場所だと感じます。

茶碗に映る月、屏風に描かれた月、そして空に昇る本物の月。

内と外を行き来しながら、人が古くから月に託してきた想いを辿ることができました。

美術館の灯と月の光が交わるとき、文化は“今ここ”に息づきます。

コメント